两当兵变纪念馆触摸历史滚烫的脉搏

更新时间:2025-10-07 12:13:48

#头条创作挑战赛#《两当兵变纪念馆:触摸历史滚烫的脉搏》

我来过多次,每一次跨入这道门槛,都宛若初次。这座纪念馆于我,早已超越建筑的范畴,成了一位缄默而深邃的历史叙事者,在流动的时光中站成永恒的姿态。

两当,这个名字便裹着一层历史的幽谧。它安然栖息于陇南的苍翠叠嶂间,两当河如一道婉转的时光缎带,绕城潺湲,默默滋养着这片土地。河水清浅,时而托着落叶徐徐漂远,仿佛执意要将今日的见闻指去往昔,又将旧年的记忆带回当下。而兵变纪念馆,恰似一册被岁月反复摩挲的典籍,静立于尘世之外,完整封存着一九三二年那个石破天惊的夜晚,以及其后生生不熄的精神之火。

晨雾未散的时分,我再次立于馆前广场。朝露沁湿石阶,空气中浮荡着青草与泥土的清冽。广场中央,七人巨雕巍然屹立——那不是冷硬的石像,而是七座凝铸的火山。习仲勋、刘林圃、吕剑人……他们的目光越过我们,投向一个需要被唤醒的时代。雕像面容被晨光勾勒出金边,眉间刻满决然,衣袂间恍若有风雷激荡。一只飞鸟忽然掠过雕像肩头,翅声飒然,恍似历史的回音陡然落回现世。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”诗句在此有了体温与重量。他们的眼神是淬炼过的信仰,他们的身姿是永不屈从的宣言。基座如山,仿佛并非石砌,而是由万千信念凝结而成。以手轻触铭文,石质的凉意之下,竟似有澎湃的热流奔涌——那是一个时代的热血,是一代青年未曾熄灭的心火。

广场两侧,浮雕墙如历史旋涡,将观者卷入往昔烽烟。石间绽出呐喊,线上奔涌着冲锋。指尖抚过参差的刻痕,所触皆是灼烫——那不是日晒的余温,是历史不肯冷却的血脉。

踏入主馆,天光蓦然暗下,犹如一步跨入时光隧道。三大展区,六重时空,层层铺展。馆内光线经匠心调配,明暗交织,仿佛光阴在此可触可感。淡淡的旧纸香萦回其间,偶尔响起的脚步更衬出空间本身的沉静与庄严。

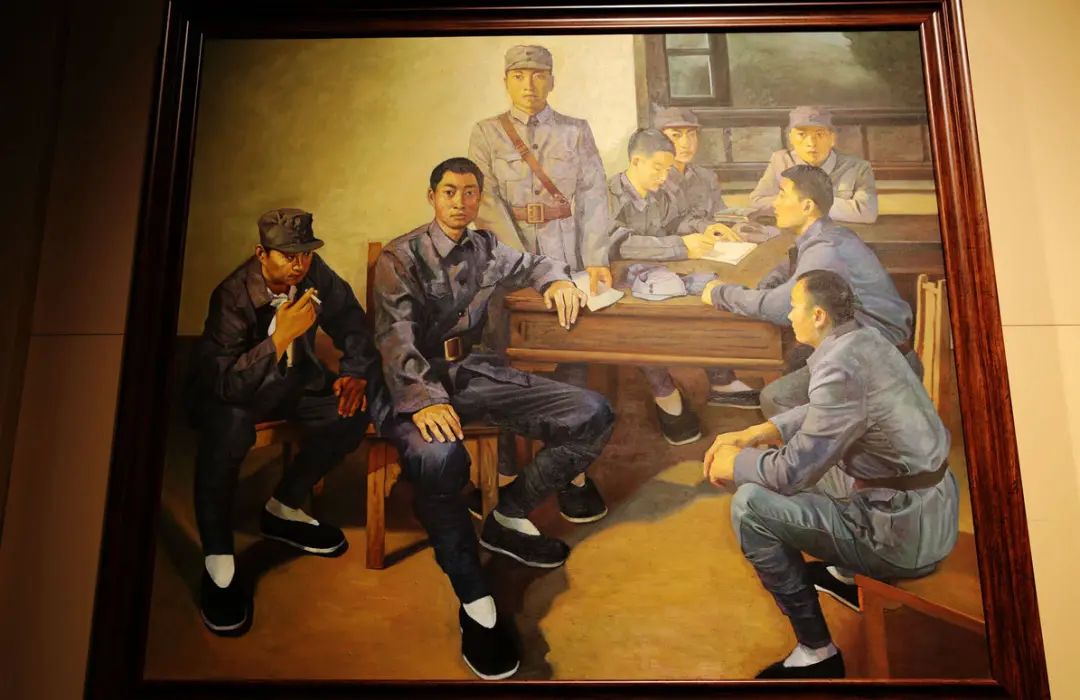

第一展区里,旧中国的漫漫长夜扑面而来。昏黄灯光下,图文无声倾吐着一个时代的痛楚。军阀裂土,民生凋敝,百姓如蚁。展柜中陈列着往日百姓的日常:褴褛的棉袄、粗陶碗、磨钝的农具,每件物品都在无声陈述岁月的艰辛。也正是至暗时刻,一群青年选择以身作炬。习仲勋等人潜入敌军腹地,于刀锋之上秘密播种理想。他们如蛰伏的星火,等待一场春风。

一枚玻璃柜中,一封手书信笺泛着时光的淡黄。字迹时而激昂时而隐晦,那是用生命写就的密语,每一划都可能关联存亡。一件磨白了领口的军装,叠得整齐,却掩不住岁月留下的汗迹与风霜。它的主人经历过什么?又倒在哪一片土地上?这些答案已随时光飘远,唯留衣物缄默伫立。

更有一只干粮袋——粗布缝制,空瘪却似载千钧。它装过炒面、野菜、冻硬的窝头,更盛着一位战士全部的信念与盼望。带身磨损处,皆是漫漫征途的印记。

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”原来,这诗句里的万水千山,都缝进了这只朴素的布袋之中。

第二展区光色转明,喻示黑夜褪去,黎明降临。兵变虽似星火,却终成燎原之势。展墙详述了革命力量的生长与壮大,从数十人到数百人,再到建立稳固的根据地。两当人民以独轮车推出新天,以扁担挑来新月。柜中陈列着农协旗帜、土地田契、妇女们手制的军鞋……皆是那段炽热岁月的见证。新旧对比的影像更清晰展现时代的变迁:泥泞小道成通衢大道,茅屋矮房变白墙青瓦,荒山染绿意——这是一片被理想重塑的土地。

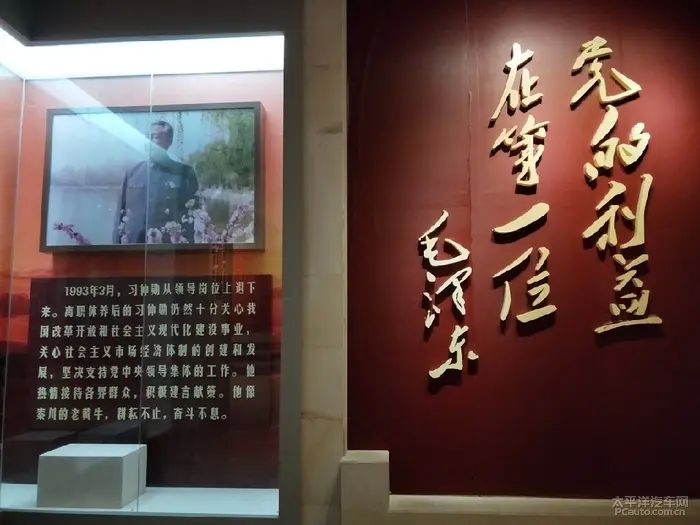

第三展区气象肃穆,习仲勋的一生如长卷缓展。从他青春意气到睿智沉着,自两当烽火至为国砥柱。他的目光在每帧照片中皆一般澄澈,是信仰沉淀后的明净。一副他用过的老花镜静静地躺在展柜中,镜片微损,镜腿缠着胶布,无声诉说其主人的朴素与勤恳。在他身上,可见一个人与一个时代如何彼此成就。

雕像前,不知何人放了一束新鲜野花,花朵静放,仿佛人民对他永不褪色的怀念。这自发的敬意,比一切颂词都更加真挚动人。

步出纪念馆,但见阳光灿金,为建筑勾出温暖轮廓。回望之下,它早非砖石混凝土的堆砌,而是一个民族的精神容器,让历史可触,让理想可继。广场上已有孩童嬉戏,笑声清亮,与建筑本身的庄重奇妙相融。这些生于安宁年代的孩子,或许尚未懂得此地承载的重量,但终有一日,他们会明白今天与昨天之间,那条由牺牲与希望交织而成的纽带。

山河依旧,人间已新。而那红色的回响,仍在这片土地上方荡漾,如两当河水,长流不息。晚风拂过,带来田野香气,也似送来历史的低语。离开时,我又望了一眼这座馆——它于午间的阳光中静立,如一名永恒的守望者,守护记忆,也守望未来。