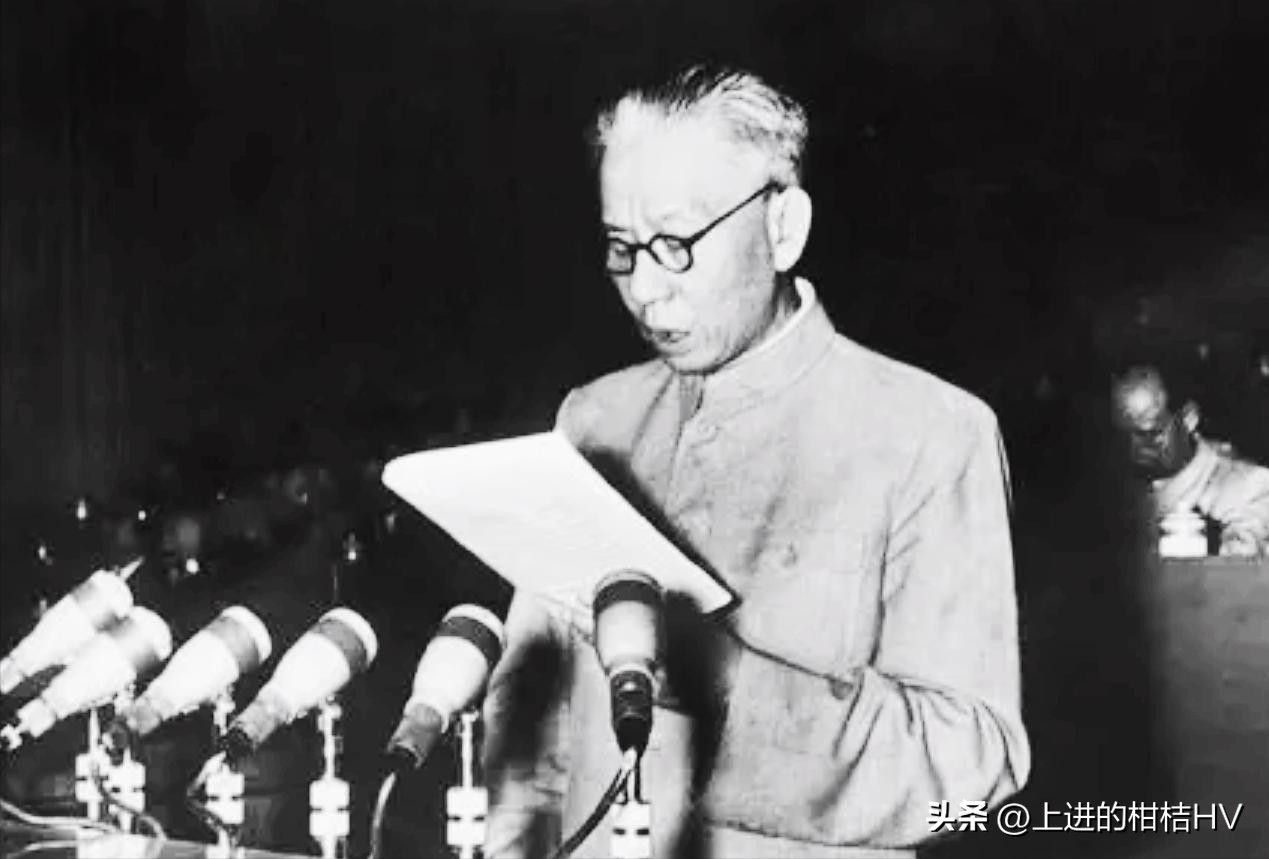

刘少奇既不是元帅,也不是军事家

更新时间:2025-09-24 01:12:25

刘少奇既不是元帅,也不是军事家。

北风从玉潭河口卷上来时,老家的人已经开始写信了。

那年冬天刚冷透,1949年,新中国才立起来没几个月,长沙还挂着一半战后的疮痍,电车时走时停,报纸上都是“建设”两个字。

可在宁乡,有人更关心的是“老同学”刘少奇如今官当得多大,能不能顺手拉一把。

信是陈步舟写的,他早年是玉潭高小的老师,讲过几堂课,后来又帮着照料过刘少奇的儿子。

两人隔了多年没见,这封信一开头,倒像是谈家常,说儿子曼伯待业,盼能谋个差事,说得不重,却露着急。

信送到中南海时,刘少奇刚结束一场常委会,正盯着一纸纸财政报表发呆。

他在办公室里坐得笔直,办公桌上堆着红头文件,还有从苏联翻译来的经济计划草案。陈步舟的信夹在一堆事里,被秘书顺手递给他。他没叫人代笔,拿了支钢笔,字迹工整得像练过。

“极愿有所帮助,但因目前国家困难甚多,公务人员失业者甚众,现今找一有薪水之事,极为难得。”他写得并不客气,也不温吞。那年头,全国都在用粮票换米,副主席家的饭桌也不过是窝头加酱油。他说得明白,说的是制度,是财政,是全国上下都一碗饭的现实。可他又没全堵死,还写了一条路:“可先进湖南之革命军政训练班,受训半年,然后工作。”

这一句话,有人说是敷衍。

可懂的人知道,他不是不给情面,他给的是一条正路。

革命组织靠的不是裙带,靠的是一套自给自足的磨人机制。能吃得了苦,走得通这条路,将来也就活得稳。

1952年回乡时,他还去看了陈步舟。

人都白了头,炭火烧得噼啪响,两人一坐下就是旧事,谁也没提那封信。

他没愧疚,也没得意,像什么都没发生过。

这种不动声色的分寸感,后来很多人提起,都说这是刘少奇的“冷”。可如果一个人太热,太情绪化,在那个节骨眼上,他撑不起秩序。

真正能看出他那股倔脾气的,不是回信,是一次批示——五一纪念章的事。

那年,北京国际书店搞了个大动作。想庆祝第一个五一国际劳动节,跑去苏联定制了两万多枚纪念章。章还没运回来呢,就因为天津海关要征130%税,店里人打了退堂鼓,干脆不要了,让那一箱金属货在苏联商务处搁着,风吹日晒。

这事搁别人,也许一笑了之,顶多说句浪费。

可刘少奇不。

他咬住这个小事,一层层问下去,先写信给海关总署,查清来龙去脉。

然后批示下来,几乎是训斥口吻:“应加以申斥,并要他们申明以后不得再有此类事件。”

话还没说完,他又加了几句:“这种物品在国内完全可以制造。拿外汇到外国去制造,也是错误的。以后禁止到外国去制造此类物品,如有制造运回国者,应科以罚金。”

不是为了几块纪念章,他盯的是一个风气,一种新政初年干部最容易犯的虚荣病。

他不在意那两万块章上刻了什么,他在意的是,在百废待举的时候,谁在偷偷烧钱、用排场粉饰政绩。

在那个时代,一块纪念章可能要用掉一个小工厂一周的铜材,一辆从苏联回国的运输车,能拉三百斤大米。他看得比谁都清。

纪念章事件之后,他亲自改写了“五一节指示”,让全国人民都知道国家经济的底子——封锁、轰炸、春荒、征收难。他没掩饰。

对他来说,治理不是做样子,是过日子。

日子要精细,要算账,要抠每一分外汇,每一吨煤炭。有人说他像管家,但那几年里,中国确实需要一个不笑、不拐弯、讲实话的管家。

也正因为他认得真话,所以他格外珍惜真话。

1950年,有个叫王宝德的干部,给《人民日报》写了一封信,批评军区直属部队取消经营过急,害得人“吃着等”。这信一发出来,华北军区炸了锅,说他违纪,说党员不该批评政府。刘少奇看了信,却没觉得不妥。他批了条:“同意发表。”

紧跟着,还有一封信,从东北飘来。

刘子久告状,说《军工报》因发表几篇批评稿,被勒令收回。他说这是压舆论,是违反了党中央关于展开批评的决定。

人民日报附按语,说批评不应收回,而应反批评。刘少奇也看了,也点了头:“同意即刻发表。”

当时的报纸上,这两封信被一同刊出。

他在家乡,还专门找了几位农民,做他的“通讯员”。不是坐机关的,不是文笔好的,是泥腿子——成敬常、黄端生、齐海湘、刘永武,还有一个后来补进来的王升萍。

每年写信,告诉他乡下的真话。

1953年秋,信送到北京,他一封封拆开,读完又回信,说:“好就说好,坏就说坏,不要有任何夸大或隐藏。”那句“不要隐藏”,像是把他自己的心掏出来贴在纸上。

农民们没想过会被国家副主席读信、回信。他们写的是哪个村收成差了,谁家的水渠坏了,哪块地里长了草。他从这些信里,看到政策的反馈,看到基层的情绪。

他甚至明说:“要求处理问题的信,已转县政府酌情办理,不由我亲自过问。”怕人把他当包青天。

”

他不是元帅,也不是军事家。

可他是那个时代,最知道怎么维持一张纸、一项令、一条纪律不会被人随手揉掉的人。

他懂制度,也守制度。