&nbs

更新时间:2025-11-03 21:09:51

光复颂

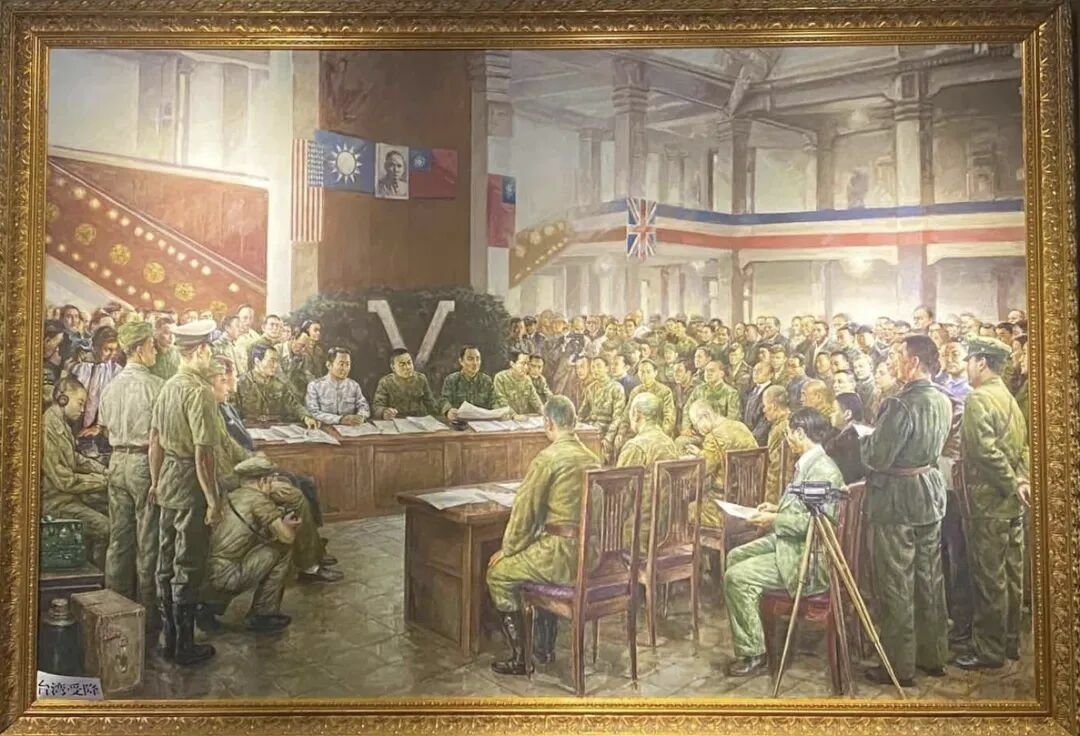

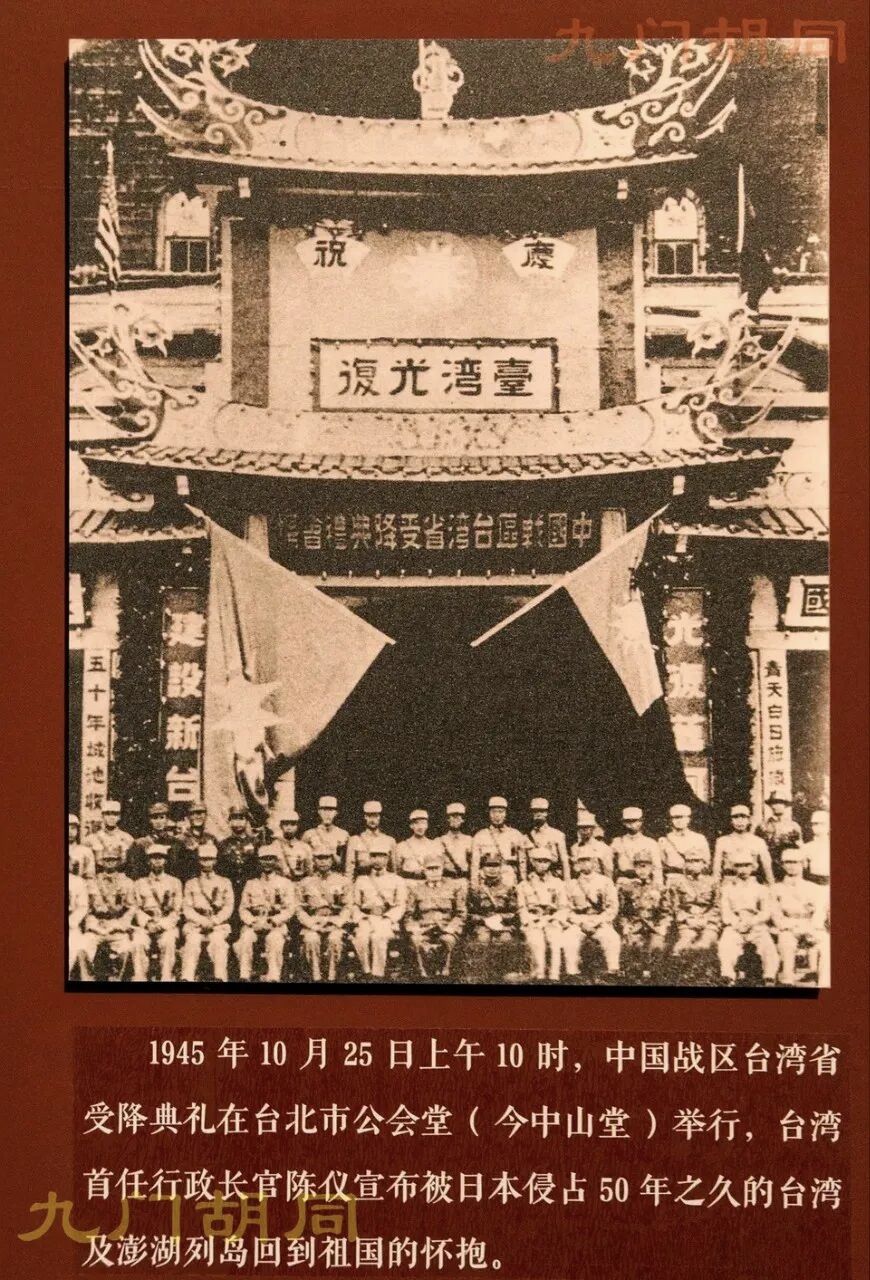

——纪念台湾省光复八十周年

李千树

这光,是从海峡那边来的。

不,这光,是从八十年前的岁月深处,一寸一寸,挣扎着亮起来的。

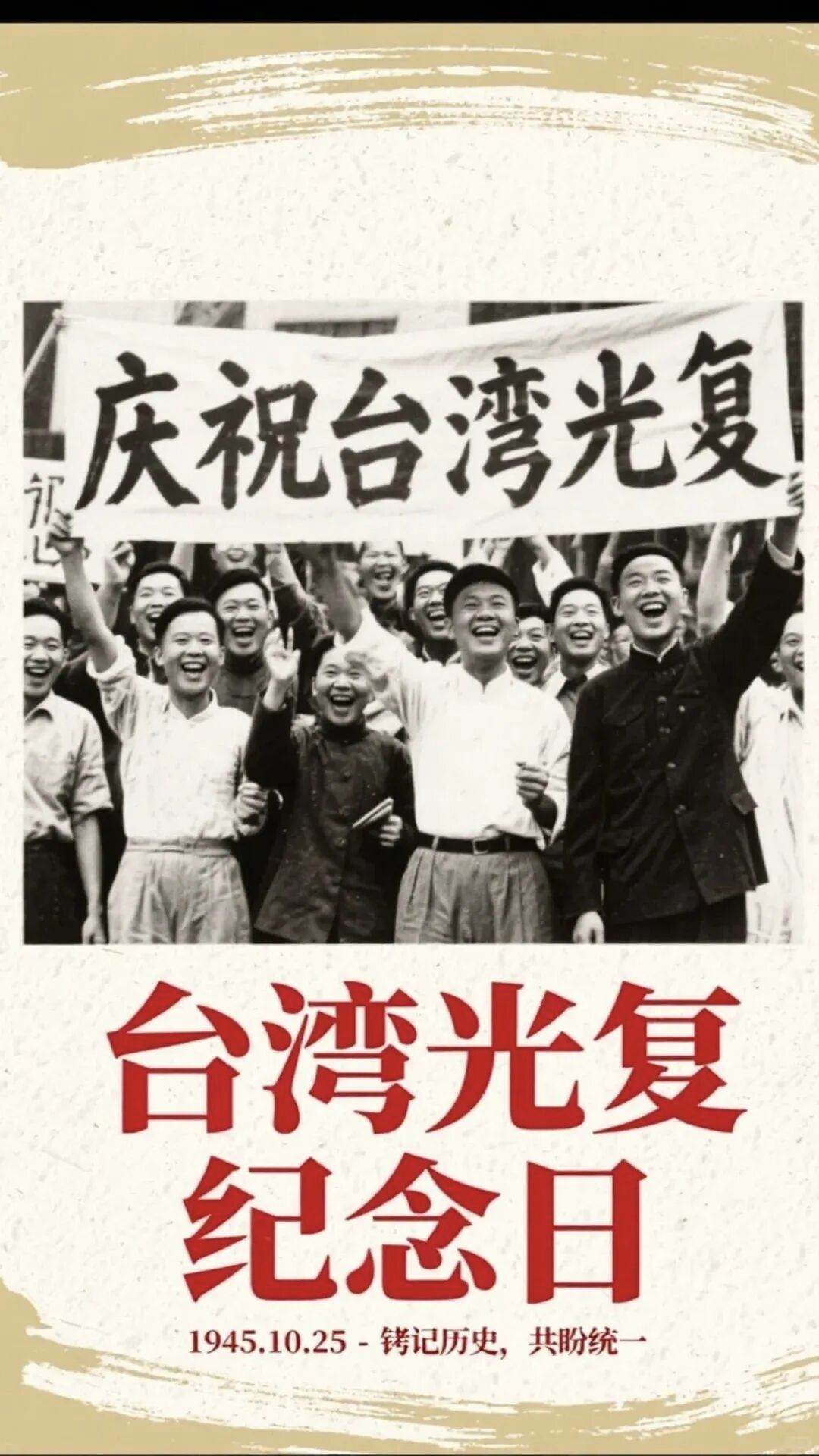

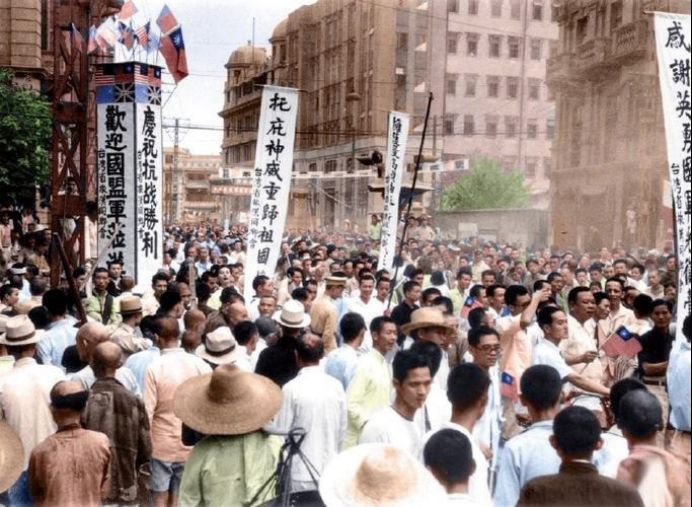

我仿佛看见,那光,起初是微弱的,是暗夜里一点将熄未熄的星火,在基隆港潮湿的、带着铁锈味的海风里明明灭灭。它映着那些焦灼而沉默的脸庞,那些在殖民的暗夜里浸得太久、几乎要忘了太阳模样的脸庞。然后,不知是谁,第一个仰起头,喉咙里发出一声哽咽的、破裂的声响,那不像欢呼,倒像一声积压了太久的叹息。紧接着,那叹息便汇成了潮,从港岸涌向街市,从台北涌向台南,漫过稻田,漫过丘陵,在这岛屿的每一寸肌肤上,奔腾成一片呜咽的、滚烫的海。

我总在想,那一日的风,究竟是什么气味?想来,不全是鞭炮的硝烟与庆贺的酒香,那里面,必定混杂着更多、更复杂的东西。有被雨水泡得发软的、日文告示被撕下时纸张的霉味;有祠堂里,那蒙尘半世纪、终于被颤巍巍重新点燃的香火,那沉檀的烟气,是记忆的魂魄,一丝丝,重新附体于这土地的肉身。还有,那从千家万户的箱笼最底层翻出来的,祖父的长衫,母亲的袄裙,那上面樟脑与岁月混合的气味,是身份的证据,在漫长的禁绝后,终于得以重见天日。

那是一种巨大的、几乎令人晕眩的“归来”。语言归来了,那些被压抑在舌尖下的乡音,像解冻的溪流,重新在街巷间活泼地流淌;名字归来了,那些被强行篡改的姓氏与地名,如同愈合的伤口,重新刻印回自己的历史;魂魄,也归来了。我仿佛能看见,无数的人,走向那些早已荒芜或被改易的庙宇与坟茔,他们或许说不出什么堂皇的悼词,只是用手,一遍遍抚摸着残损的碑石,将那上面的尘土与苔藓,细细地揩去。那沉默的抚摸,比任何哭声都更悲怆。那是一个民族的记忆,在认祖归宗。

这八十年的天光,便从那样一个悲喜交加的黎明,铺展至今。

人们行走在今日的台北街头。霓虹是流丽的,人声是鼎沸的,街角的咖啡香与书店里油墨的气味,交织成一个现代岛屿的呼吸。大家坐在捷运车厢里,看窗外流过的楼宇与天空,看身边年轻的面孔,他们听着耳机里的歌,神情专注而平静。这日常的、安宁的图景,几乎要让那八十年前的呐喊与哭泣,像一场遥远的梦。

然而,历史何曾真正睡去?

它化作了岛上山峦的沉默。有人凝视着中央山脉的剪影,在黄昏里由青转黛,最后与夜幕融为一体。它就这样看了千百年,看了荷船来了又走,看了郑氏的旌旗飞扬,看了清朝的官服与日本的军靴,如今,它看着我们。那沉默里,有磐石般的定力。

它又化作了海峡的风浪。我站在海峡的这边,望向海峡的那边。这水,是割不断的。它不是天堑,它是血脉的通道。我记起那些古老的族谱,上面用工整的楷书记载着,“祖籍,福建泉州府”、“广东嘉应州”。那墨迹虽已干涸,但一笔一划,都像是还在搏动的血管,从这岛屿,深深地扎向对岸的大地。这风里,有闽南渔歌的咸腥,有客家山歌的悠扬,它们与《长城谣》的苍凉,与“沂蒙小调”,原就是同一首曲子的不同乐章。

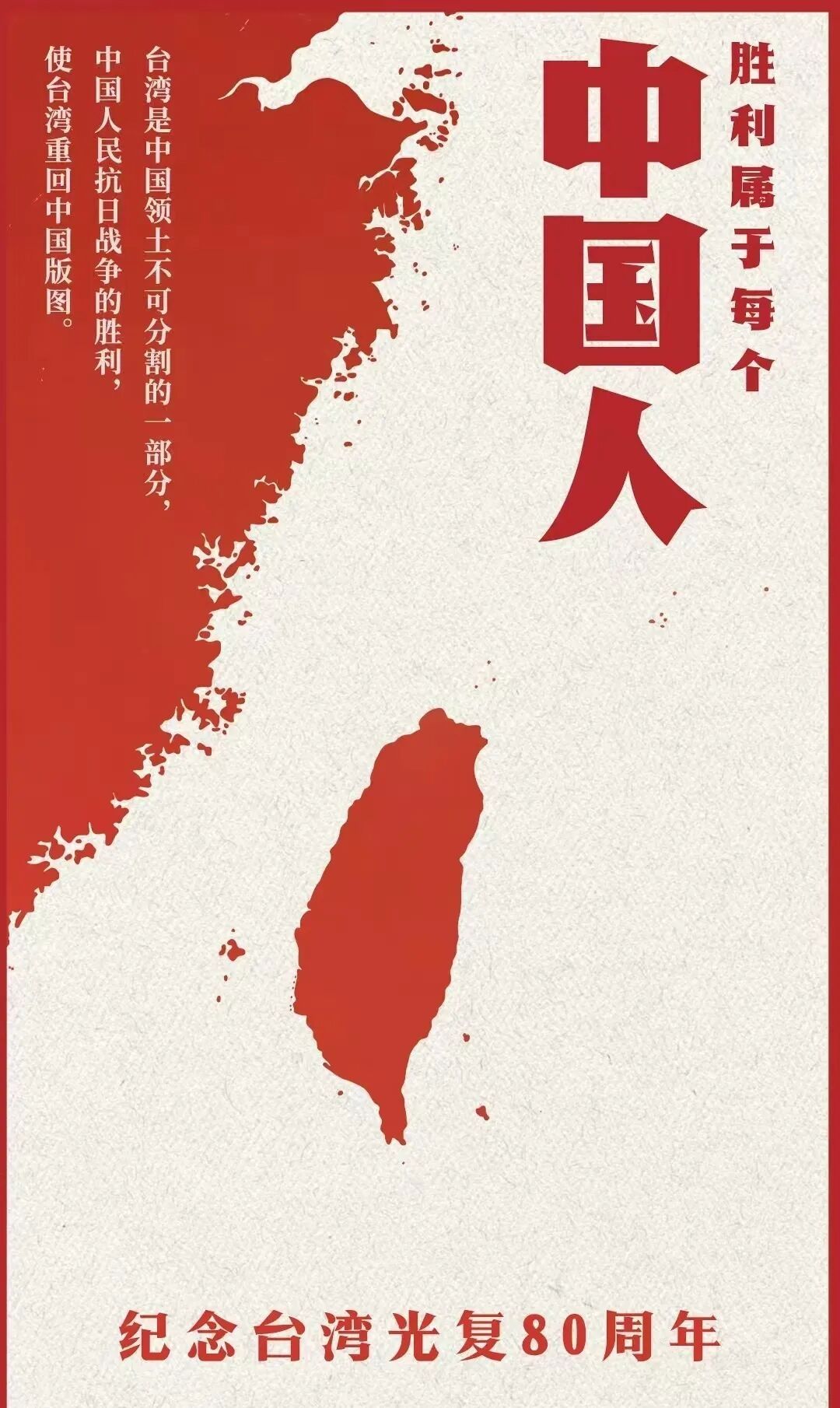

八十载了。从人为的鸿沟,到无谓的阻隔。当年的婴孩,已是耄耋老者;当年的悲喜,也沉淀为史书上一行行冷静的文字。但有些东西,是不应被时间冲刷而淡去的。那光复,不仅仅是一个政权的更迭,一个事件的终结。它更是一种精神的接续,一种文化的复位,一种身份的确认。它告诉我们,我们从何处而来,我们的根,深植于哪一片五千年文明的厚土。

这光,从八十年前的晨曦中走来,它穿越了欢庆的泪海,穿越了重建的烟尘,穿越了现代化进程中的所有喧嚣与迷惘。它有时明亮,有时微弱,但它从未熄灭。它照着我们脚下的路,也照着我们共同的、无可置疑的归途。

我仿佛又听见了,那从历史深处传来的、混着海浪与风声的呼喊。那不是回声,那是前奏。那光,在我们的瞳仁里,在我们的血脉里,正等待着一次更为辉煌的、属于整个民族的日出。

那将是最终的,也是永恒的光复。

2025年10月26日夜于济南善居