杜甫草堂诗意栖居,忧国忧民离开武侯祠,我怀着对诗圣杜甫的敬仰之情

更新时间:2025-10-06 06:23:43

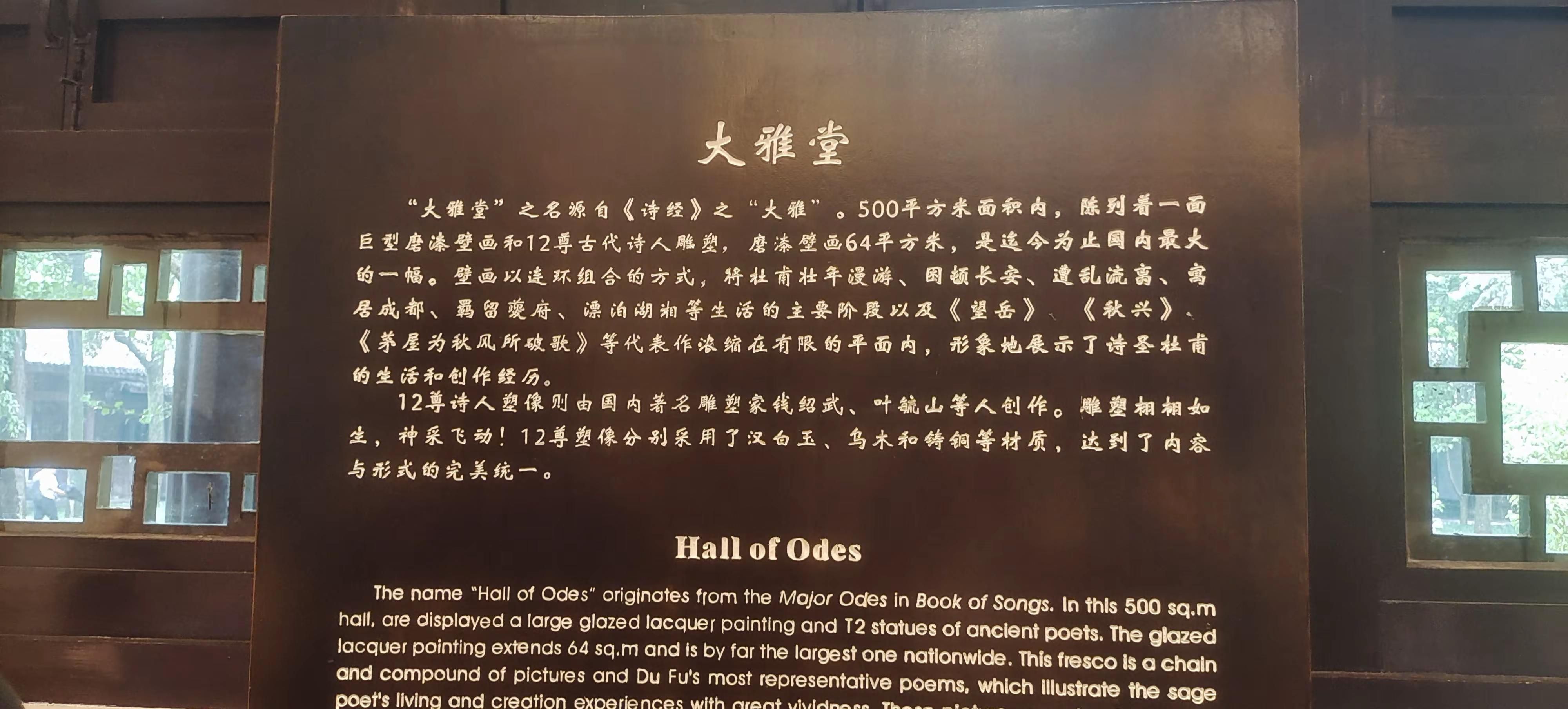

杜甫草堂:诗意栖居,忧国忧民离开武侯祠,我怀着对诗圣杜甫的敬仰之情,来到了杜甫草堂。这座位于浣花溪畔的草堂,是杜甫为避安史之乱而携家入蜀,在成都西郊修建的茅屋。它不仅是杜甫的故居,更是中国文学史上的一块圣地。走进杜甫草堂的大门,首先映入眼帘的是一条幽静的林荫小道。小道两旁,树木郁郁葱葱,繁花似锦,仿佛一幅美丽的画卷在眼前徐徐展开。沿着小道前行,便来到了大雅堂。堂内雕刻着各朝著名诗人的塑像,正中央便是杜甫的塑像。他面容清瘦,目光深邃,仿佛在思考着人生的苦难与国家的命运。走出大雅堂,我沿着花径漫步前行。花径两旁是一道红墙,红墙边上是各种各样的竹子,它们又粗又高,直入云霄。微风拂过,竹叶沙沙作响,仿佛在诉说着杜甫当年的故事。穿过花径,便来到了杜甫曾经居住的茅屋。这座简陋的茅屋,由茅草覆盖而成,屋顶低矮,墙壁斑驳,仿佛在向世人展示着杜甫当年生活的艰苦。走进茅屋,我仿佛穿越了时空的隧道,回到了那个战火纷飞的年代。屋内的陈设简单质朴,一张陈旧的木床、一张斑驳的书桌、几把样式普通的椅子,便是杜甫生活的全部家当。然而,就在这狭小局促的生活空间里,杜甫却以他那如椽巨笔,书写下了无数震撼人心、流传千古的不朽诗篇。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。”这是杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中的呐喊,也是他一生矢志不渝的梦想和追求。他亲眼目睹着百姓在战乱中遭受的无数疾苦,亲身经历着国家的日渐衰败与沉沦,心中的悲愤与无奈如汹涌的潮水般喷薄而出,化为他笔下一行行鲜活灵动的诗文。离开茅屋,我漫步在杜甫草堂的园林中。这里的园林布局精巧别致,亭台楼阁错落有致,与周围的自然景观相得益彰。我登上了一座亭台,凭栏远眺,远处的山峦连绵起伏,与天边的云霞相互交融,宛如一幅意境深远的水墨画卷。近处的池塘中,荷叶田田,荷花亭亭玉立,仿佛一群美丽的少女在翩翩起舞。池塘中的鱼儿在荷叶下欢快地穿梭游弋,偶尔溅起一串串晶莹剔透的水花,为这宁静祥和的园林增添了几分生机与活力。在杜甫草堂的诗史堂内,陈列着杜甫各个时期的诗作以及后世对他深入研究的珍贵资料。那一本本纸张泛黄的古籍,仿佛在默默诉说着杜甫诗歌所取得的辉煌灿烂的成就。堂内的墙壁上挂着一幅幅精美绝伦的书法作品,皆是历代名家怀着对杜甫的崇敬之情,精心书写的杜甫诗篇。我站在这些书法作品前,仔细端详着每一个字迹,仿佛能感受到书写者对杜甫深深的敬仰和热爱之情。结语:诗意与忠魂的交融夕阳西下,余晖如金纱洒落在武侯祠与杜甫草堂上,为这两处圣地披上了一层神圣而庄严的金色外衣。我带着满心的眷恋和不舍,缓缓转身离开。回首望去,武侯祠与杜甫草堂在暮色的笼罩下显得格外宁静而祥和,它们宛如两颗璀璨的明珠,在历史的长河中闪耀着永恒的光芒。武侯祠,承载着诸葛亮的忠魂与智慧,让我们感受到了那个英雄辈出的时代的豪情壮志;杜甫草堂,孕育着杜甫的诗意与忧国忧民的情怀,让我们领略到了文学的魅力与力量。这两处圣地,虽然风格迥异,但却有着共同的精神内核——那就是对国家、对民族的忠诚与热爱,对人民、对生活的关怀与担当。在当今这个快节奏的时代里,我们或许已经忘记了那些古老的故事和伟大的灵魂。然而,当我们走进武侯祠与杜甫草堂,与那些先贤们进行一场跨越时空的对话时,我们便会发现,他们的精神依然熠熠生辉,他们的故事依然激励着我们前行。让我们铭记历史,传承文化,让武侯祠的忠魂与杜甫草堂的诗意永远在我们心中流淌。