标题陆羽被寺院捡走的弃儿,用一杯茶泡出中国人的精神公元733年

更新时间:2025-10-05 16:57:14

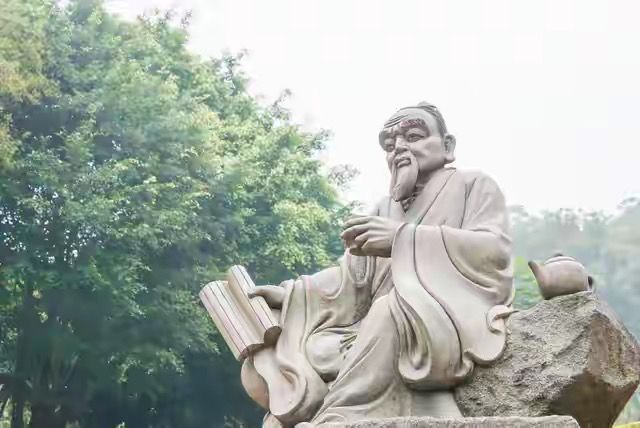

标题:陆羽:被寺院捡走的弃儿,用一杯茶泡出中国人的精神公元733年,竟陵一座寺庙外,晨钟未歇。小沙弥在湖畔石桥下发现一名襁褓中的婴儿,左臂缠布,啼声微弱。住持不忍,收为杂役,取名“陆羽”——陆,是大地;羽,是轻盈的羽毛。谁也没想到,这片土地上飘落的一根羽毛,日后会掀起一场席卷千年的茶香风暴。他自幼无父无母,相貌平平,口吃严重,却聪慧过人。师父要他诵经礼佛,他却偷偷读诗作文,写下“物虽贱而用之则贵,物虽贵而不用则贱”,气得老和尚直摇头。十二岁那年,他逃出寺庙,混入戏班演丑角,靠机智辩才谋生。但命运的伏笔早已埋下——他最爱做的事,不是登台逗笑,而是煮水烹茶。那时的茶,还只是药汤或粗饮,百姓煎茶加葱姜盐,像煮一锅咸菜汤。可陆羽偏说:“茶,应清饮,以显其真味。”他踏遍三十二州山野,尝尽千眼泉水,记录八百余种茶叶特性,历时二十六年,终成《茶经》三卷。这是人类历史上第一部系统论述茶的专著。它不只是讲怎么泡茶,而是把茶从“解渴之物”升华为“道”——采茶有节,制茶有法,煮茶有器,饮茶有境。他定火候、评水质、列茶具、讲礼仪,甚至提出“山水上,江水中,井水下”的品水标准,精细到近乎偏执。更惊人的是,《茶经》背后藏着一种生活哲学:**不争、守静、尚俭、崇和。**茶不必名贵,水不必奇珍,只要心静,陋室一碗,亦可通天地。从此,喝茶不再是生理需求,而成了中国人安顿灵魂的方式。他一生未仕,拒官不做,皇帝召见也婉言推辞。他穿布衣,宿山林,足迹遍及浙江顾渚、四川蒙顶、福建武夷,走到哪,茶风就吹到哪。文人因他而雅,僧侣因他而禅,百姓因他而宁。白居易写“坐酌泠泠水,看煎瑟瑟尘”,苏轼叹“从来佳茗似佳人”,皆是陆羽播下的种子开花结果。他被称为“茶圣”,但他从不觉得自己有多神圣。他说:“茶之为饮,最宜精行俭德之人。”——真正懂茶的人,不是炫富摆谱的权贵,而是内心干净、行为自律的普通人。在他之前,中国有酒文化、有香道、有琴艺,但唯有茶,成了全民共享的精神符号。庙堂之上,君臣共饮议政;江湖之中,贩夫走卒歇脚啜茗;深山古寺,禅师以茶悟道;书斋案头,文人煮茶赋诗。一杯清茶,竟能贯穿阶层、融通儒释道。陆羽七十一岁病逝于湖州,临终前只留一句:“吾疾非医所能疗,唯茶可慰。”后人将他与孔子、关公并列,设“茶神祠”供奉。唐宋之后,日本遣唐使带回《茶经》,催生了日本茶道;韩国茶礼、东南亚茶俗,也都溯源于此。今天,我们随手泡一杯茶,可能不会想起他。但我们凝视杯中舒展的嫩芽时的那份宁静,我们在喧嚣都市里为自己留一隅茶席的执着,我们以茶待客、以茶修心的习惯——都是陆羽穿越千年送来的一缕清香。他没有封侯拜相,也没有惊天动地的功业,却用一片叶子,煮出一个民族的温润与风骨。那个曾被遗弃在桥下的孤儿,最终把自己活成了一盏澄澈的茶汤——看似清淡,回味无穷;身如浮羽,心系大地。