沿浙江省湖州市东苕溪河溯流往南,出城南约十多公里,春天闲不住的脚步

更新时间:2025-05-28 09:11:26

沿浙江省湖州市东苕溪河溯流往南,出城南约十多公里。春天闲不住的脚步,悠然地来到了一处,全国重点文物保护遗址:湖州下菰城遗址。

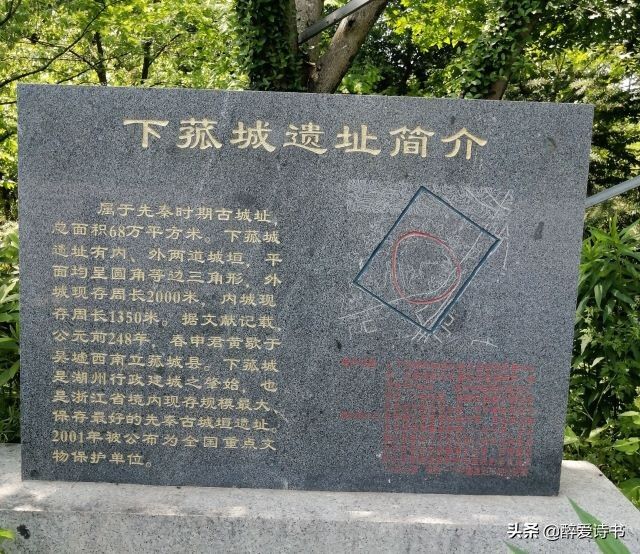

下菰城遗址,坐落在浙江省湖州城南道场乡的云巢山下,北依金盖山、东南面朝东苕溪,山水形胜成了它的天然屏障。它始建于春秋战国楚考烈王十五年(前248)时期,是“战国四公子”之楚国春申君黄歇的封地,是湖州最初的古城廓。楚国春申君黄歇因“城面溪泽、菰草弥漫繁盛”而置菰城县,距今已有2300余年。

据史载:下菰城遗址是中国东南古城遗址中年代最早,保存最完整的一座,是研究先秦历史提供珍贵的实物资料。城垣可分内外两重,平面均呈圆角等边三角形。现存外城垣长约2000米,城址总面积达44万平方米。内城居于外城东南角,面积约16万平方米。

而关于春申君在《史记.春申君列传》中有专门的著述:他被封地于江东吴国姑苏湖州太湖流域,为统治太湖南岸重地,防止越族残余作乱,在吴国废弃的军事城堡上置成了菰城县。所以,湖州最早的名称为:菰城,秦始皇二十四年(前223)灭楚,次年置乌程县。之后在隋朝,因临太湖而改称: 湖州。

春申君在江东一地,疏浚河道,建城置地,也被奉为太湖周边许多地区的“开县鼻祖”。也留下了与他有关的地名,最著名的莫过于上海的“黄歇浦”(黄埔江)和“申江”。

宋嘉泰《吴兴志》记载:“春申君黄歇于吴墟西南立菰城县,起青楼连延十里,西接黄浦”。《吴兴志》中《续汉书•郡国志》和唐《吴兴图经》及宋《吴兴志旧编》所载:“春申君立菰城县,在郡南二十五里”,“战国属楚时已为县,曰菰城,即春申君黄歇封邑”。北宋《续吴兴图经》也载之:“春申君始建城,距今千余岁,重城屹然,略不聩毁,则知当时工役之兴不苟矣。”

湖州的确是个文化历史沉积很厚重的地方,虽然,在历史发展演变中,下菰城遗址也日渐式微。今天,站在下菰城遗址面前,眼前是繁茂的青藤缠绕在古老的断壁残垣上。心中到是没什么嘘唏之感,更多是一份历史的沧桑感由然而生。“沧海桑田”中,人类的历史总是在发展中而演进。

然而,一方水土养一方人。距下菰城遗址东千米左右,有个小乡镇:吴沈门。它傍临东苕溪,接南太湖,在公路还没彻底作为交通主线时,是当时湖州的重要水陆码头。

大家熟知江南湖州是“丝绸之府,鱼米之乡,”蚕桑及丝绸是湖州的名片。“湖丝”曾行销海内外。而“吴沈门”码头,就是早年间蚕茧的集散中心与转运处。至今,还留有收购蚕茧的老茧站与青石板的古码头。

在奔流不息的东苕溪岸边,可以想象那种境像:不远处古梅山庄的晨钟暮鼓下,河水轻拍着河埠,船灯点点,一船船雪白的蚕茧,顺水而达大江南北及沿着“丝绸之路”,远达西域漠北和海外彼邦。

下午,在“下菰城遗址”吴沈门和村民攀谈,得知当地政府以依托“下菰城遗址”文化内涵为背景,突显“吴沈门”古码头的文化历史,花了大力把“吴沈门”打造成“特色旅游乡镇”。现今的“吴沈门”,小桥流水,曲径通幽,各种手工艺作坊工作室和特色茶馆临街而兴。古老的小乡镇,赋予了新的文化内涵,当是幸哉!

宋·姜夔在《下菰城》诗云:

“人家多在竹篱中,杨柳疏疏尚带风。

记得下菰城下路,白云依旧两三峰。”

明代诗人张羽在《下菰长烟》也诗曰:

“坡陀废垒青山侧,至今传是春申宅。

三千剑履化为尘,蔓草苍烟淡草瑟。”

一部湖州史,开篇在下菰城。对于生于斯长于斯的湖州,感慨家乡这么厚重的文化历史的同时,真的还很有些很“傲娇”呢。的确是!