不要再被那些所谓的营销号推荐的旅游景点所欺骗了,一些景区为了吸引游客

更新时间:2025-10-09 06:44:16

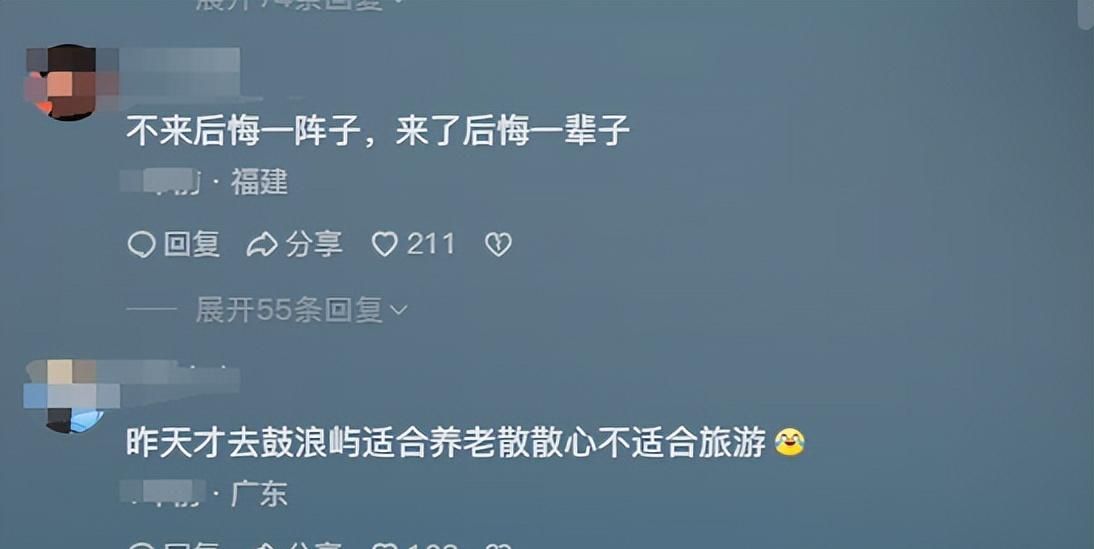

不要再被那些所谓的营销号推荐的旅游景点所欺骗了,一些景区为了吸引游客,无脑的夸大宣传,当被“骗”来了之后,才发现这里面全都是“坑”。

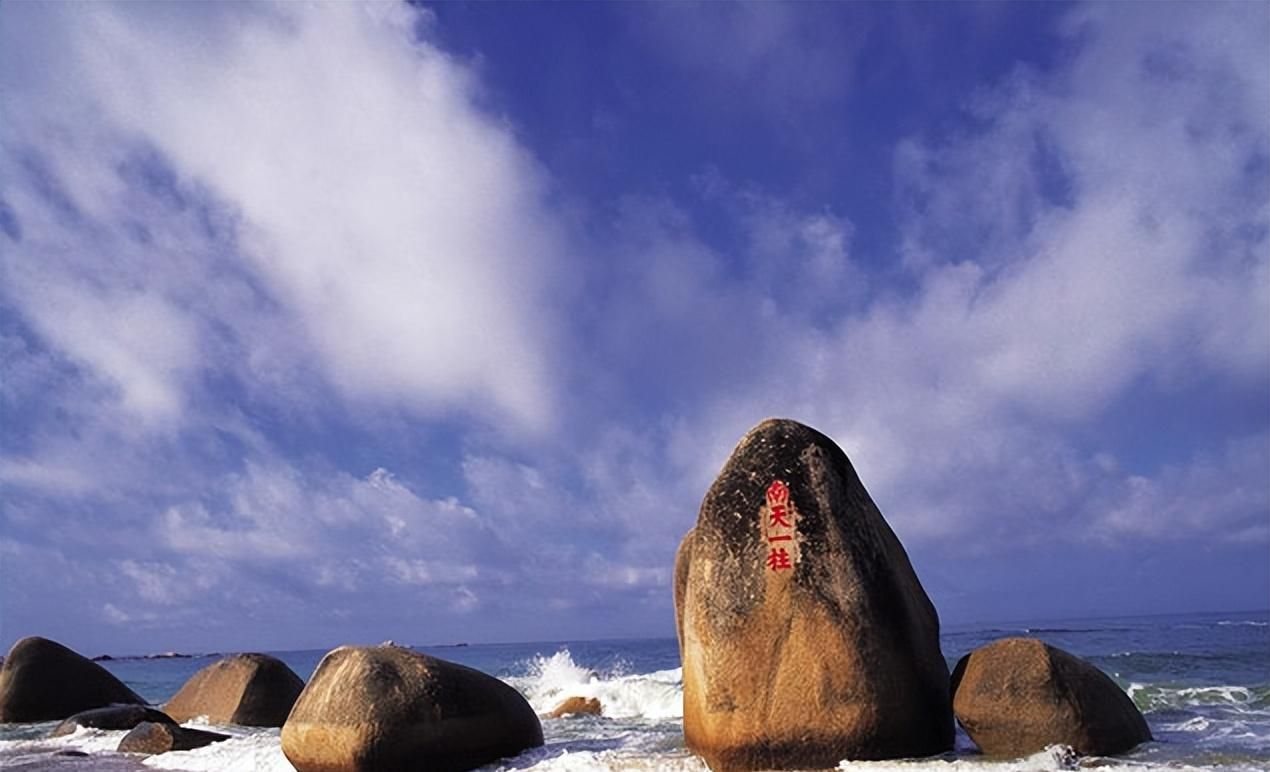

说到这儿,我这个常年攒年假四处跑的普通上班族,也被“美图”和“种草”忽悠过不止一次。春天专门飞去看某海岛的“蓝眼泪”,夜里风浪大到封滩,岸边只剩下打着彩灯的摊位和一片黑压压的海。第二天想补一个日出,平台却临时拉了围挡,写着“尊享区更佳机位”,要再掏一笔钱才能进去。我挤在普通区栏杆边,鞋底被饮料渣粘得拔不开,身后还不停有人催着往前移。那会儿我就想,这不是看风景,是在看谁的钱包更有耐心。

古城我也去过好些,名字不同,套路却像是复制粘贴。石板路光可鉴人,两边挂着同一款灯笼,十家店里九家卖手串、奶茶、烤肠,文创摆件只是换个印花。进城得先买套票,分了好几个点位,走完一圈发现真正想看的巷子反倒在票线之外。旅行团多的时候,导游举着旗子穿插在直播架之间,大家被挤成一股缓慢的流。最扎心的一幕,是傍晚出城时,看见几位刚消费完的大爷大妈拎着大包纪念品,车上一路沉默。

那些所谓“高空项目”,真是把“拍照出片”研究透了。玻璃桥要穿鞋套,鞋套收费;上桥给你一个“纪念贴纸”,贴纸也收费;桥中央有个“打卡框”,拍照要再掏一次。排队排到腿软,到了还得按工作人员要求摆姿势,背后持续催促,毫无从容可言。我紧张倒不是因为高度,而是一路滴答作响的计价方式。等回到地面,照片确实挺唬人,可心里那点被“秤一秤”的不舒服挥之不去。

交通这块更容易让人心态崩。很多自然景区停车场修得极远,说是为了环保,结果中间分了两段摆渡,每段都要买票。电瓶车站点设置得绕来绕去,你不坐就得爬一公里的坡,还没有遮阴。老人推着助行器,家长抱着孩子,走得气喘吁吁,沿途连个像样的休息座椅都没有。到了核心区,卫生间间距又大,垃圾桶还藏在宣传牌背面。我不是挑事儿的人,可这些细节真不该靠游客自己“适应”。

夜游项目这两年火得不行,灯光一开,河岸就像另一个世界。可音响开到极限,歌词和解说混在一起,临河的居民楼还贴着“请降低音量”的纸条。为了拍“绝美人流”,有的路段直接设置了单向行走,游客像赶集一样被驱赶着走。打着“非遗”的小节目,被压缩成十分钟的快餐,演员刚下场又被叫回去加演。我其实就想在石阶上吹会儿风,结果一排又一排的闪光灯让我什么也想不起来。

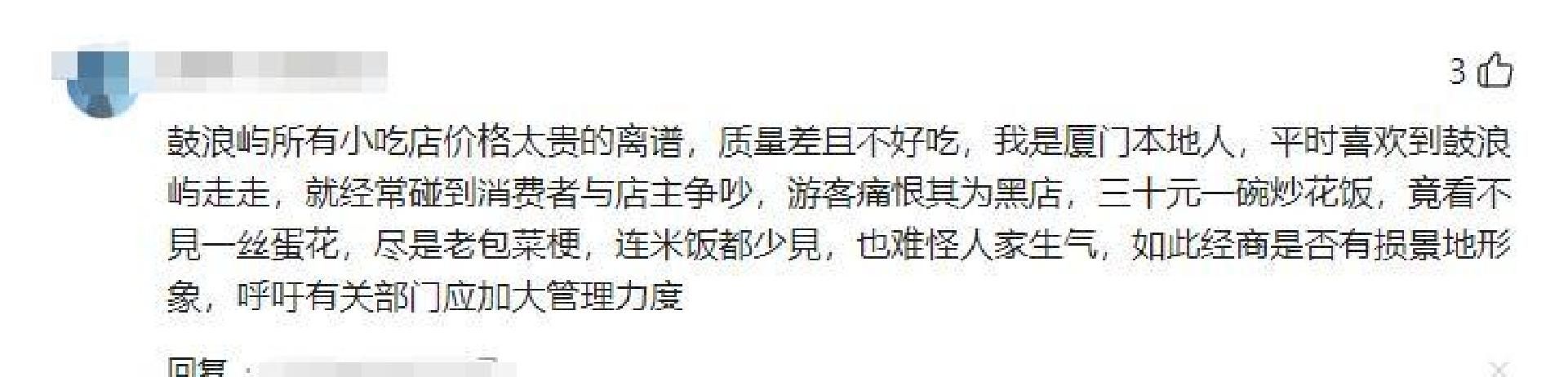

住的也不是一次两次被“反转”。民宿照片柔光、木纹、露台花架,到了现场才知道隔音像纸糊的,隔壁关门我都能听到门把手转动。窗外正对着一台外机,整夜轰隆,我盯着天花板数到三点。早饭写着“手工”,端上来就是速食面加鸡蛋,离店时还加收一笔“深度清洁费”。吃饭更是得谨慎,海边小馆子按斤称的海鲜端上来盘底全是汤水,再推一个“本地特饮体验”,不点就被各种推荐。我不是说人家耍坏心眼,只是这种气氛让人吃饭也不踏实。

还有一种无形的疲惫,是来自“必须出片”的压力。社交平台的滤镜把天空抹成糖纸蓝,把湖面磨到没有一点褶皱,去到现场,普通天气就是灰乎乎的日常。你不甘心,又多待了半小时,想等到那一束光,最后换来的是脚底水泡和相机里一堆重复的取景。我后来慢慢接受了,旅行不是直播任务,不打卡也不丢人。真要说收获,就是在小巷口买到一碗热乎的粉,和卖粉的阿姨聊了几句家常,胜过许多网红墙。

当然,避坑也不是没有办法。别光看“必去清单”,多翻一翻最近一周的真实评价,尤其是差评里提到的细节。行程别塞太满,留半天乱逛,离主街两个路口,常常有更有趣的东西。能坐公交就坐公交,顺便看看这城市最日常的表情。遇到需要额外付费的项目,先问清价格、范围、是否必须,别怕显得啰嗦。再不济,找个安静的角落,看人来人往,承认自己也会被期待骗到,这也没啥丢人的。

忙忙叨叨花钱,究竟图啥呢?