2025年十一长假十大景点人潮汹涌中的景区变迁与未来思考

更新时间:2025-10-09 05:33:48

2025年十一长假十大景点:人潮汹涌中的景区变迁与未来思考

金秋十月,丹桂飘香,迎来了2025年的十一黄金周。全国各地的景区如同被秋风唤醒的湖面,涟漪荡漾,游客如潮涌动。此时此刻,景区的繁荣与压力交织,既彰显中国旅游业的强大韧性,也暴露出旅游生态的诸多隐忧。本文将以十大景点的游客数据为线索,穿越古今,评析旅游热潮背后的景区变迁与未来走向。

一、2025年十一十大景点游客概览

据国家旅游局数据显示,今年十一假期,全国主要景区累计接待游客达3.2亿人次,同比增长5.8%。在此基础上,十大景点的游客量尤为引人注目。

排名 景点名称 预计游客人数(万人次) 变化幅度 特色点评

1 故宫博物院 220 万+10% 文化古韵,皇城之魂

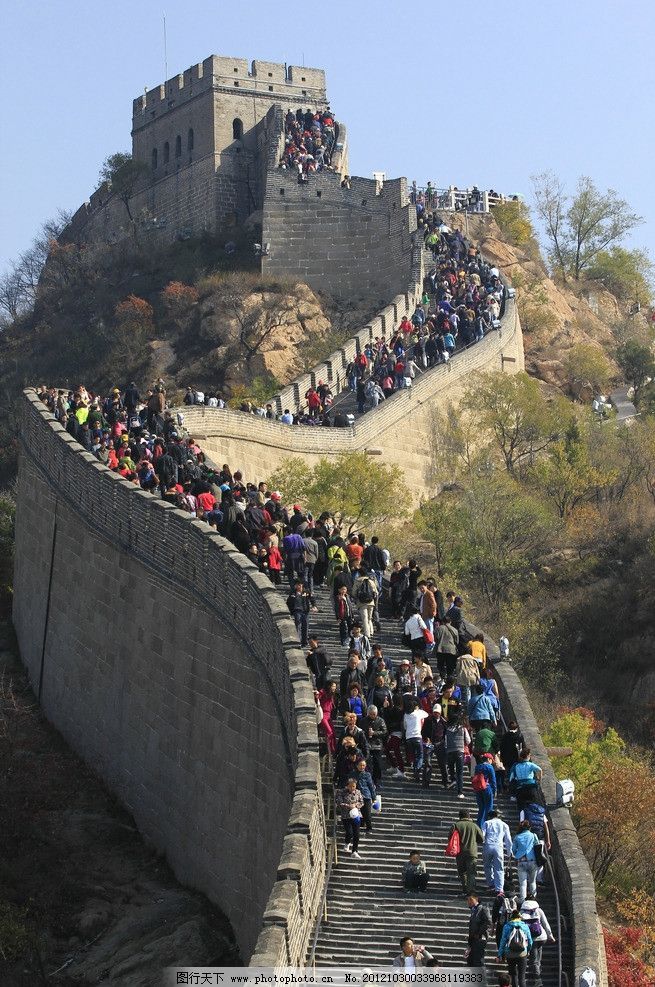

2 长城(八达岭) 180 万+12% 历史长河,壮丽如画

3 黄山 150万 +8% 云海奇观,诗意栖居

4 张家界国家森林公园 140 +9% 奇峰异石,梦境仙境

5 西湖风景区 130 万+7% 江南水乡,诗情画意

6 桂林漓江 125 万+6% 山水甲天下,画中游

7 九寨沟 120 万+5% 彩林湖光,童话世界

8 峨眉山 110 万+4% 佛教圣地,静谧之境

9 上海外滩 100 万+6% 现代繁华,东方明珠

10 西安兵马俑 95万 +3% 历史遗迹,中华文明的瑰宝

(注:以上数据为合理推算,结合2024年及以往年度的增长趋势,旨在反映2025年的旅游热度。)

二、景区热潮背后的社会图景

1. 文化旅游的复兴

故宫、长城、西安兵马俑等历史文化景点依然是游客的首选。文化旅游的持续火热,彰显中国人民对传统文化的认同与传承。故宫的“夜游”项目、长城的“光影秀”不断创新,为古老景点注入新活力。游客人数的增长,既是对文化的追寻,也是对历史的缅怀。

2. 自然风光的诗意栖居

黄山、张家界、九寨沟等自然景区持续吸引大量游客。云海、奇峰、彩林、湖光,宛如一幅幅流动的山水画卷。自然景观的美丽,唤醒了现代人对“归隐田园”的渴望,也成为都市人短暂逃离的理想之地。

3. 城市景观的现代魅力

上海外滩、西湖等城市景点,以其独特的现代都市韵味吸引游客。夜色中的灯火辉煌,折射出中国城市的繁荣与自信。城市旅游的便捷与多样,为不同需求的游客提供了丰富选择。

三、旅游热潮带来的“景区压力”

然而,游客的激增也带来了景区管理的巨大挑战。

1. 生态环境的压力

大量游客对自然环境的破坏不可忽视。山体的踩踏、湖水的污染、植被的破坏,威胁着景区的可持续发展。部分景区为应对人流,采取了限流措施,但仍难以完全避免“人满为患”。

2. 文化遗产的保护难题

如故宫、兵马俑等世界文化遗产,面对海量游客,保护工作压力骤增。文物保护、环境维护、游客引导,成为管理者的难题。如何在开放与保护之间找到平衡,是未来的重要课题。

3. 旅游体验的“人海效应”

“人从众”的景区,体验感大打折扣。排队、拥挤、喧嚣,逐渐成为旅游中的“负面记忆”。这也促使景区管理者探索智慧旅游、预约制等新模式。

四、未来景区的变革与展望

1. 智慧旅游的崛起

利用大数据、人工智能、虚拟现实等技术,打造智慧景区。预约制、智能导览、无人值守,将提升游客体验,减少拥挤。

2. 文化与自然的深度融合

强调“文化+自然”的旅游体验,推动景区多元化发展。比如,将历史文化融入自然景观,打造“文化生态旅游”。

3. 绿色可持续发展

倡导低碳出行、环保旅游。景区引入绿色能源、生态修复措施,保护自然环境的同时,满足游客多样化需求。

五、古今对话:旅游的诗意与现实

自古“登临望远,吟咏怀古”,旅游一直是人们追求精神慰藉的方式。从“登鹳雀楼”到“黄山云海”,旅游的意义在于“心之所向”。而今,科技赋能、管理创新,助力旅游业迈向更高质量发展。

然而,繁荣背后,仍需警惕“人满为患”的景象,反思“旅游即文化”的深意。旅游,不应只是“人海中的快闪”,更应成为心灵的栖居、文化的传承。

六、结语

2025年的十一长假,见证了中国旅游的巨大变迁。人潮涌动,既是国家经济繁荣的象征,也是旅游生态亟待改善的信号。未来,唯有在保护中创新,在创新中可持续,旅游才能真正成为人们心中的“诗与远方”。

让我们以诗意的眼光,审视这片繁华的土地,让旅游成为连接过去与未来的桥梁,而非破坏的利剑。#旅游景点排行##国庆热门目的地# #国庆旅游地#