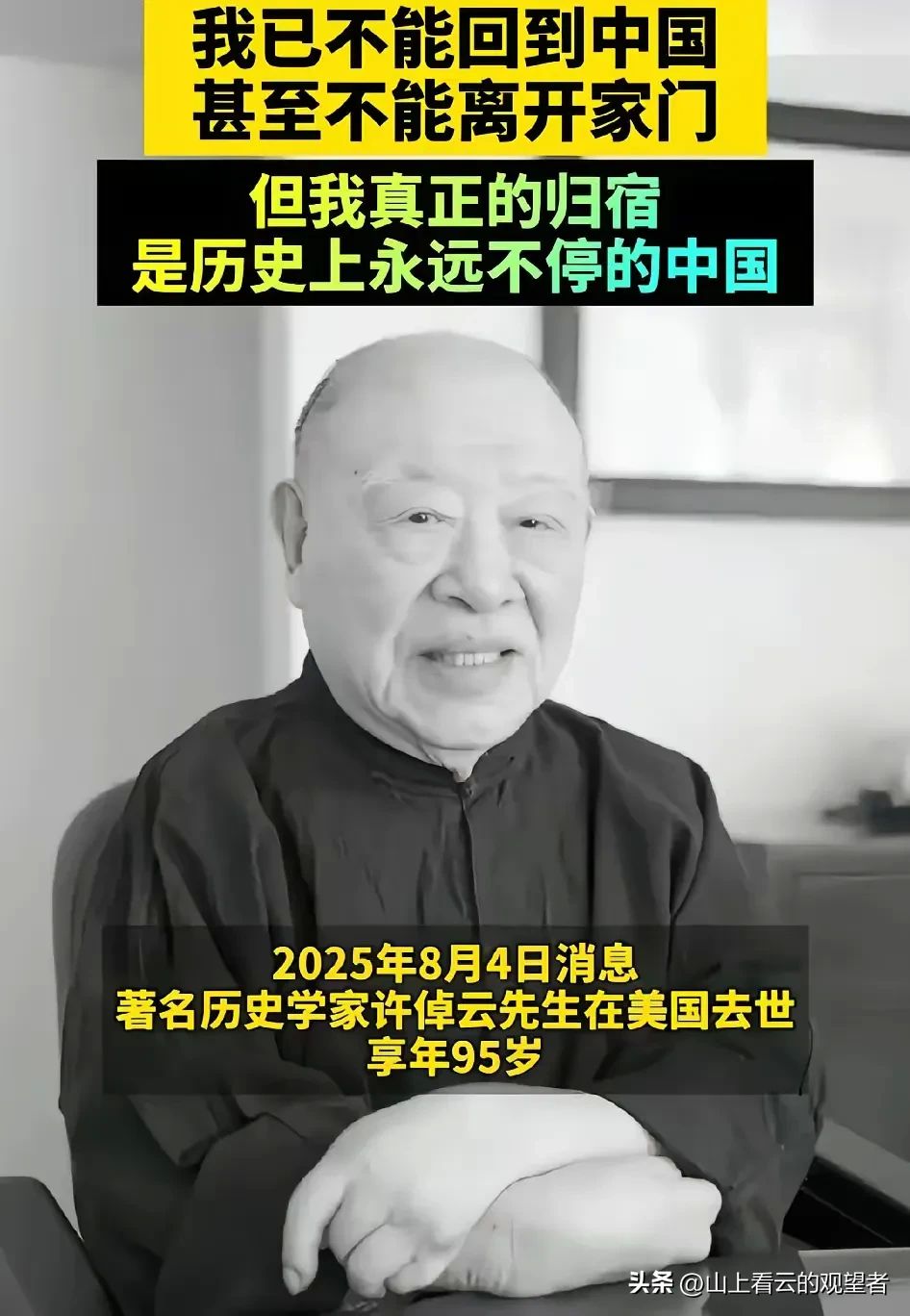

历史学家许倬云在美国去世:我已经不能回到中国,甚至不能离开家门

更新时间:2025-09-30 06:37:37

历史学家许倬云在美国去世:我已经不能回到中国,甚至不能离开家门,最大遗憾但悲不见九州同!

许倬云先生精通中国上古史、文化史、社会史,熟悉西方历史及其理论与思想,擅长利用不同学科的视角和方法来研究历史,尤其是考察中国的历史与文化。其作品在中国有着极大的影响力,是中国知名的大众史学家之一。

看过他的采访,真正的爱国人士,一辈子都希望祖国统一,他从小残疾,但是他的成就真的很厉害,无锡人,还会说无锡话,非常亲切

你可能没听过,许先生小时候总拄着拐杖在无锡老宅的院子里转。出生时腿骨发育不全,走路得靠支撑,可他偏偏爱蹲在石榴树下看蚂蚁搬家,一看就是一下午。祖母说“这孩子眼神亮,能从蚂蚁里看出门道”,后来才知道,这份“看门道”的本事,成了他研究历史的底色。

13岁那年,战乱波及无锡,他跟着家人逃难,拄着拐杖在泥泞里走了几十里,鞋磨破了,脚底板全是血泡。夜里蜷在破庙里,别人都在哭,他却盯着庙墙上模糊的碑文发呆,问父亲“这些字说的是哪朝哪代的事?它们也经历过逃难吗?”那时他就觉得,历史不是书本上的字,是活生生的人在时代里挣扎的痕迹。

后来到台湾求学,他成了傅斯年的学生。傅先生见他总抱着书啃,走路都不稳,却从不用特殊照顾,只说“史笔要直,人心要热”。这话他记了一辈子。

做研究时,他趴在书桌上,腿肿得厉害就垫个棉垫,一天能写八千字,同事劝他歇着,他笑说“我这腿走不了路,可笔能替我走遍千年”。

他去美国讲学那年,已经五十多岁。在匹兹堡大学的课堂上,他用带着无锡口音的英语讲《史记》,讲到项羽垓下之围,突然停下来,问台下的学生“你们懂那种‘无颜见江东父老’的痛吗?那不是失败,是对故土的亏欠”。有中国留学生当场哭了,说从没听过有人把历史讲得这么烧心。

晚年的许先生,腿疾加重,出门得靠轮椅,可书房里的灯总亮到后半夜。他的书桌上总放着一张无锡老家的照片,照片里的巷弄他已经几十年没踏足过。

有回采访,记者问他“最想回哪里”,他沉默了半晌,用无锡话说“想回巷口那家馄饨铺,老板煮的馄饨,汤里要放虾米和葱花”,说完眼睛红了。

他写《万古江河》时,特意在结尾加了一段:“中国的河,从来不是独流,是无数支流汇在一起的。分裂时,水也在地下连着;统一了,才是奔涌向前的样子。”编辑说这段太“感性”,他却坚持保留,“历史本就该带着体温”。

去年他住院,意识清醒时总让女儿读国内新闻。听到两岸交流的消息,他会点点头;听到有人说“台独”,就急得拍床沿,说“那些人不懂,根断了,什么都长不出来”。弥留之际,他含糊地说“等统一了,把我的书送一套回无锡图书馆”,这成了他最后的话。

有人说他的学术太“温情”,不像别的历史学家只讲制度与战争。可读过他书的人都知道,那不是温情,是疼惜——疼惜这片土地上反复经历的离合,疼惜普通人在大时代里的身不由己。他研究上古史,却总在书里留个角落写民间的歌谣;分析社会变迁,必提“百姓的日子过得怎么样”。

你说,一个一辈子和故纸堆打交道的人,怎么会对“统一”有这么深的执念?或许就像他自己说的“我腿不好,走不远,可心知道,哪里是根。根要是散了,学问做得再大,也像飘在天上的云”。

如今先生走了,带着“不见九州同”的遗憾。可他留下的那些书,那些带着无锡口音的历史讲述,早把“统一”的种子种进了很多人心里。这或许就是历史学家的力量——不用呐喊,只用笔把“我们是谁,从哪里来”写清楚,就没人能把根拔掉。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。