遇见苕溪,遇见临安,第一次知道苕溪,必须得从一本书说起,那就是南宋胡仔的苕溪渔

更新时间:2025-09-27 04:47:28

遇见苕溪,遇见临安。第一次知道苕溪,必须得从一本书说起,那就是南宋胡仔的《苕溪渔隐丛话》。记得读到很多宋代诗词时,在注解栏里经常会提到这本书里关于某些诗词背后的故事,引人入胜,也因此对苕溪这个词印象深刻。

后来没想到, 能零距离与苕溪接触。那是几年后的一个暮春时节,我离开西安, 离开灞河和浐河, 来到了临安暂居。当时租住在一个叫做芋庄民宿的地方。是一幢独立别墅样式的房子, 门前有条碧绿的小溪, 溪水涨满了河道,与岸平齐, 旁边有一座叫做锦山的小山峰, 几个钓鱼人撑着大伞, 悠闲地坐在岸边, 不像是在钓鱼, 倒像是在欣赏一幅湿淋淋的水墨画。

我当时以为这就是苕溪。后来房东告诉我,这是锦溪。慢慢住的久了,才知道临安这里除了锦溪和苕溪,还有天目溪,昌化溪等众多的溪水。顿时对即将开始的江南生活充满了期待,期待能很快适应临安的环境,将自己融入到这个充满诗意和溪水的小城。

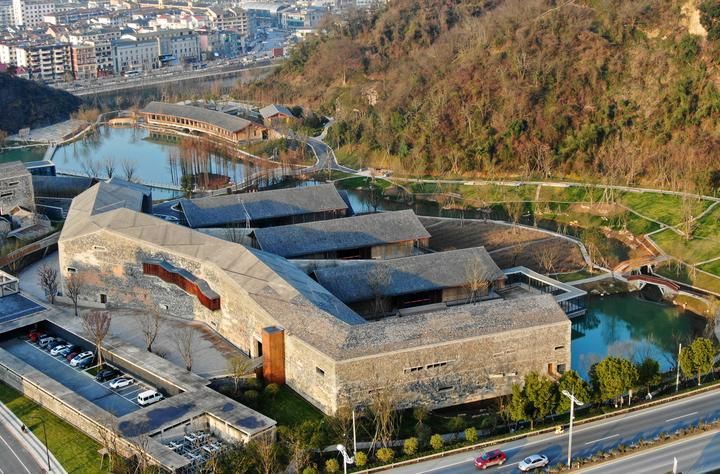

芋庄距离坐落在功臣山下的临安博物馆不远。因为喜好历史的缘故,便急不可耐地携家人前往参观。那是一座充满了现代元素和古典建筑巧妙结合的建筑群。馆藏文物最出名的,当属这三件:越窑青瓷褐彩云纹熏炉、越窑青瓷褐彩云纹油灯和越窑青瓷褐彩云纹盖罂。它们都出土于吴越国王钱镠的母亲水丘氏墓,是唐代越窑秘色瓷的巅峰之作。想当年钱镠铁弩震慑海潮,横扫江南,成为晚唐一方诸侯,开创了吴越国近百年的基业。而这几件神秘的瓷器,静静伫立在玻璃展柜里,散发着青色的光芒,以“雨过天青云破处”的神秘色彩,千年后仍在诉说着他和吴越国的传奇故事。

去年夏天临安经历了酷暑,遂在炎炎夏日去了位于太湖源的苕溪上游戏水,水很清,鱼儿很小,身上有彩色条纹,有人说是溪石斑,有说是马口,反正都是北方见不到的品种。所谓苕溪,在北方来说也是一条河流,水皆碧绿,清澈见底,鹅卵石边游鱼清晰可数。溪流蜿蜒曲折,险滩众多。苕溪素有“溪有十八滩,一滩高一滩”之说。溪水时而穿涧过坳,山回峰转;时而跌宕起伏,破浪逐水。水面上,几只野鸭子时而掌拨清波,天上鱼鹰时而悠闲捕鱼;浪花击石,蒹葭摇曳;两岸村庄白墙青瓦,让人流连忘返。

直到两年前,搬到苕溪边居住。巧合的是,住的小区距离苕溪竟然和我在西安住所与浐河的距离大致相同。每天我都要到苕溪边上漫步,遛狗。去年十月的一天,早晨在苕溪边散步,忽然听到对岸有人唱越剧。声音婉转如流莺,咿咿呀呀,虽然听不懂,但是竟然觉得很好听,瞬间被那美妙的旋律打动。走近才看清,几位退休老人,面容虽有岁月痕迹却不显苍老,嗓音也依旧清亮。忽然想起那句钱镠那句“陌上花开,可缓缓归矣”的温柔叮嘱,经苏东坡妙笔润色,化作流传千古、动人心弦的浪漫情书。这一刻,我真切体悟到临安这座小城独有的韵味,它是历史与现代的精妙融合,是自然与人文的和谐共生,每一寸空气都蕴含着岁月沉淀的浓厚韵味。

此情此景,令我陶醉。当天回到居所立即创作了《浣溪沙》一首,来表达我对苕溪的由衷赞美。略显粗糙的词句,却也掩饰不住苕溪的灵动、临安的隽秀。我想我会将这些元素都化作今后创作文字的源泉:

‘’ 乱石逐滩云脚低,越人歌断隐清溪。

桂花簌簌落长堤。

一半青山肥箬竹,二三白鹭印沙泥。

临风忽忆浐河西。”

玲珑山的钟声悠悠传来,荡开湿漉漉的空气,在山脚下漂浮,仿若在讲述这座小城的前世今生。我忽然醒悟,这座小城的灵魂所在:它不在博物馆神秘的青瓷背后,也不在太湖源蜿蜒的溪流之上,而在遍地面馆浓郁的竹笋肉丝面汤里;在苕溪两岸临安人早出晚归的背影里;在须发皆白的越剧爱好者眼角的皱纹里。恰似眼前的苕溪水,从不急躁,缓缓流来,日复一日、年复一年,将千年的历史冲刷成崭新的岁月,默默注视着这片土地,孕育着临安人民美好的希望。

遇见苕溪,遇见临安,宛如在人生的漫长旅途中,偶然踏入一处世外桃源。在这里,我体验到岁月的弥久沉淀,领略到江南的温婉灵秀,更见证了临安人的勤劳朴实。生活恰似这苕溪的流水,看似波澜不惊、平淡无奇,实则蕴含着无尽的诗意与可能。

临安,这座因苕溪而赋得文化气息的小城,已然在我的生命里留下深深的印象,化作我心中一处温暖而美好的港湾。无论身在何处,无论见过怎样的大千世界,临安这座小城,都将充满生机,成为我灵魂深处一抹美好而难忘的记忆。

#原创作品 #江南水乡美如画 #苕溪诗帖