张裕钊赋丨张庆军

更新时间:2025-09-25 23:50:54

《 张 裕 钊 赋 》丨 张庆军

荆楚大地,人杰地灵,英才辈出,张裕钊者,其中之翘楚也。其生于晚清之世,值风云变幻、大厦将倾之时,而以其卓越之文学、独特之书法,卓然立于当世,且遗泽于后世,今作此赋以颂之。

张裕钊者,字廉卿,湖北武昌(今鄂州)人也。其家族虽非簪缨世族,然亦重诗书礼仪。幼承庭训,性聪慧而好学。其父见其颖悟,遂倾尽全力以资其学。裕钊自幼即浸淫于经史子集之中,诵读之声,每闻于闾巷。其读书之勤,可谓废寝忘食。《论语》《孟子》等经典,皆能背诵如流,且于字句之间,深究义理。时人见之,皆称其为神童。及长,裕钊负笈求学,入于学府。其于诸师之教诲,皆悉心聆听,融会贯通。于文学一道,尤有天赋。其为文,初习唐宋八大家,后追秦汉之古风。所作之文,辞藻华丽而不失质朴,文意深邃而能晓畅。观其文者,如入芝兰之室,久而弥香。其行文之法,讲究起承转合,布局严谨,恰似良将布阵,错落有致。每有作文,必精心构思,反复斟酌字句。曾有一文,为求一字之妥帖,竟数日苦思,废稿盈尺。其文气之盛,如长江大河,奔腾而下,一泻千里;又似幽涧清泉,潺潺流淌,韵味悠长。

裕钊之文,多有感于时事。晚清之际,内忧外患,国势日蹙。裕钊目睹列强之欺凌,民生之疾苦,心中悲愤,发之于文。其文中有对贪官污吏之批判,如利剑出鞘,直刺丑恶之灵魂;有对百姓苦难之同情,言辞恳切,读之令人动容;有对国家命运之忧虑,远见卓识,如晨钟暮鼓,警醒世人。其《与黎莼斋书》,论及洋务之事,剖析利弊,见解独到,倡导学习西方之长以自强,然亦警醒不可失却本国之根本。此等文章,非徒为文字之游戏,实乃为济世之良言。

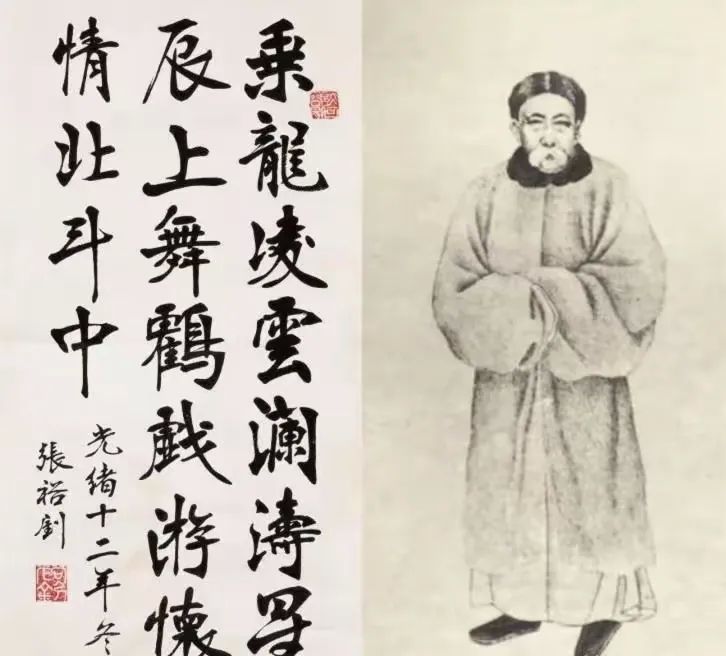

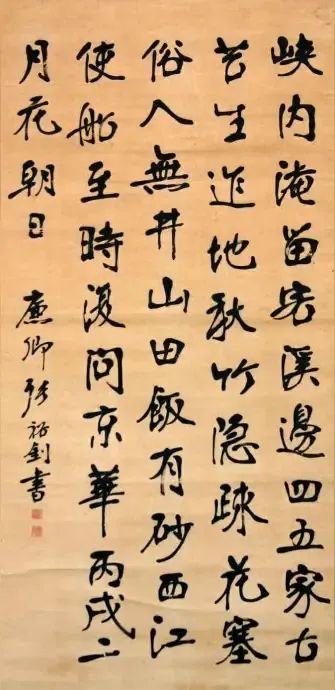

而论及裕钊之书法,则更是独树一帜。其书法初学欧阳询、颜真卿等大家,得其笔法之精髓。后又潜心钻研北碑,汲取古朴雄浑之气象。裕钊之书法,笔力刚健,如铁画银钩。其笔画之粗细变化,犹如龙蛇之屈伸,自然而灵动。每一笔起笔之处,似有千钧之力,戛然而止之时,又能余韵悠长。观其书法作品,字里行间,透着一股刚正之气。其字体结构严谨,重心平稳,却又不失变化之妙。或欹侧取势,或端庄大方,皆能和谐统一。

裕钊作书之时,全神贯注,心手相应。他常言:“书法之道,在心不在手。心正,则笔正;心悟,则笔妙。”其书写之态,亦为一景。身正腰直,悬腕运笔,挥洒自如。墨汁飞溅之处,皆成妙趣。其书法作品,无论是条幅、横批,还是扇面、手札,皆为精品。其大字,气势磅礴,有震撼人心之力;其小字,精致细腻,如微雕之艺术品。当时之人,得其一纸半幅,皆视若珍宝,竞相收藏。

裕钊之书法理论,亦有独到之处。他认为书法应师法自然,从山川万物之中汲取灵感。“观夫山川之形,察乎草木之态,皆可为书法之师。”其倡导书法应体现书写者之性情,不可徒有其表。“书者,心画也。心之所思,笔之所现。”此等理论,对后世书法之发展,影响深远。诸多学子,受其启发,于书法一道,另辟蹊径。

裕钊一生,亦从事教育之事。他设帐授徒,桃李满天下。其教学之法,因材施教,注重启发学生之悟性。对于学生之疑问,总是耐心解答,引经据典,旁征博引。其门下弟子,有贫寒子弟,亦有富家公子,裕钊皆一视同仁。他常教导弟子:“学文者,先修德;学书者,先正心。”在他的教诲下,弟子们不仅在文学和书法上有所建树,更在品德修养上得以提升。

裕钊之为人,品德高尚,清正廉洁。虽有才华,却从不阿谀奉承。在官场之中,他坚守自己的原则,不为权势所屈。当时有达官贵人,欲以重金求其文或其书,为自己歌功颂德。裕钊皆严词拒绝,曰:“吾之文与书,只为正道而作,不为谄媚之具。”其耿介之性,为时人所敬重。

且裕钊交友,重情义而轻名利。其所交之友,皆为志同道合者。与朋友相处,真诚相待,患难与共。有友人遭遇困境,裕钊必倾囊相助。其友黎莼斋,曾因得罪权贵而被诬陷,裕钊四处奔走,为其鸣冤。他不顾自身可能受到的牵连,力证友人之清白,最终使友人得以昭雪。

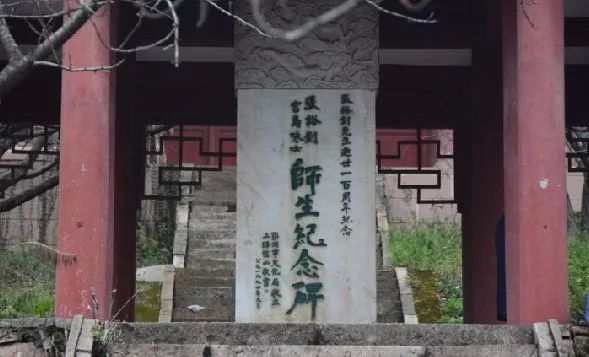

然而,裕钊生于晚清之乱世,虽有满腹才华,却难以挽狂澜于既倒。国家之衰败,如大厦之将倾,非一人之力所能拯救。裕钊目睹国势之不可为,心中之悲痛,难以言表。他只能将自己的理想与抱负,寄托于文学与书法之中。其晚年,虽仍笔耕不辍,然已渐感力不从心。裕钊之卒,如巨星陨落,文坛与书坛皆为之一震。其身后,留下了众多之文学著作与书法作品,成为后世之宝贵财富。其文学思想,如一盏明灯,照亮了后世文人前行之道路;其书法艺术,如一座丰碑,矗立在书法发展之长河中。

张裕钊者,一生坎坷而辉煌。其文学与书法,犹如璀璨之星,在晚清之黑暗天空中闪耀。他以自己的才华、品德与毅力,书写了一段传奇,成为中国文化史上不可磨灭之印记。