大禹治水水患与治水的传奇故事

更新时间:2025-09-20 17:55:44

大禹治水:水患与治水的传奇故事

在遥远的古代,尧帝时期的中原地区就像是个“水上乐园”,不过这可不是人们乐意的那种。洪水肆虐,山川被淹,老百姓的日子过得真是苦不堪言,水位一涨,大家都得跟着“漂流”了。尧帝为了拯救苦难的人民,四处寻访能治水的英雄,结果大家一致推荐了一个名字——鲧(gǔn)。可尧帝一听,心里就不太乐意:“这家伙好像有点不靠谱,爱违抗命令,推残同类,治水能行吗?”但无奈之下,尧还是决定让鲧试试。

鲧接到任务后,干劲十足,立马开始筑坝挡水。可是,九年过去了,洪水依旧“肆无忌惮”,就像个不请自来的客人。于是,舜帝(尧的接班人)巡视时发现了这一情况,果断下令撤掉鲧的职务,顺便把他放逐到偏远的羽山,鲧在那儿也没能翻身,最终香消玉殒。

舜帝继位后,心里最大的烦恼就是治水。他打开国都的城门,邀请四方诸侯和各州首领们畅所欲言,谁能治好洪水,舜就请他当“司空”,听到这个消息,大家纷纷推荐了一个人——大禹。舜一听,心里乐开了花:“没错,禹,你来治理洪水,务必要尽心尽力啊!”

禹一听,立马跪下,想把这个“高管”职位让给后稷、契和皋陶等人。舜却摆摆手:“别谦虚了,你就是最合适的人,快去干活吧!”于是,禹带着他的助手伯益和后稷,踏上了治水之路。此时,禹刚和涂山的姑娘结婚四天,真是刚过完蜜月就得上战场,心里难免有些不舍。

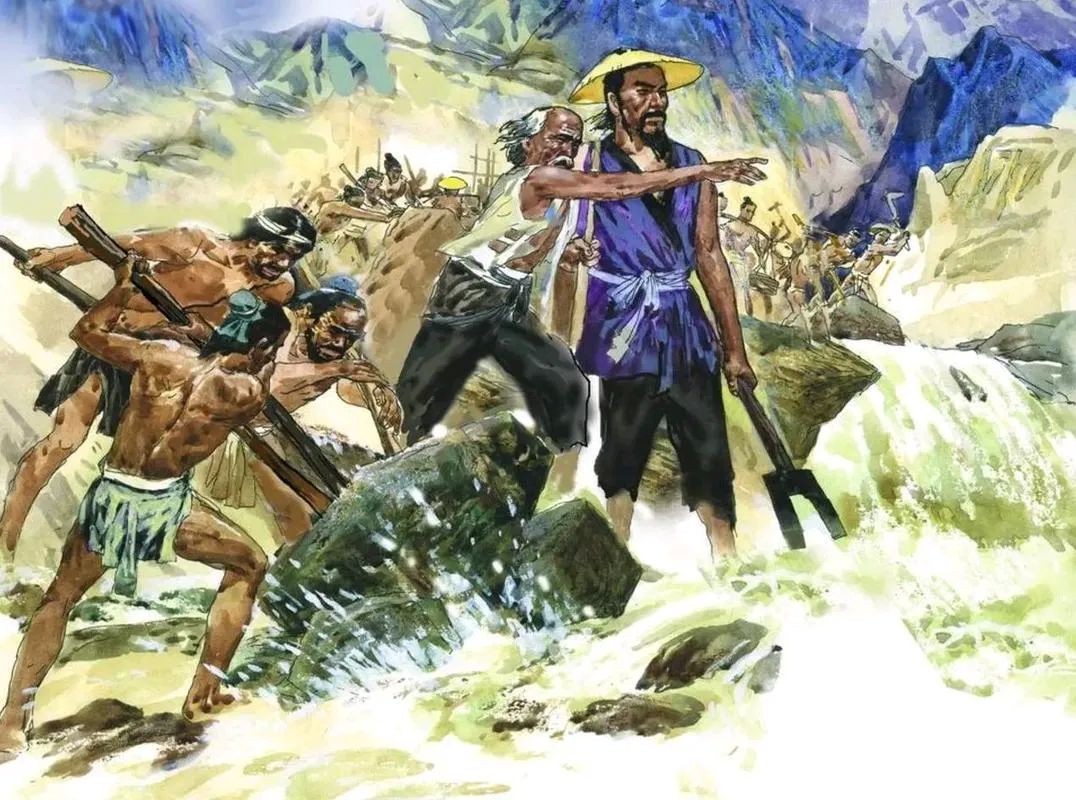

不过,禹可是个有担当的人。他心里想着父亲鲧的悲惨结局,决心要吃苦耐劳,殚精竭虑地治水。他带着测量工具,登高山、立标志,跑遍了九州,测量地形。无论是酷暑还是寒冬,雨雪泥泞,他都毫不退缩,日夜奔波。为了治水,他三次路过自己家门,甚至听到刚出生的儿子在哭,也不敢进去看一眼。为了百姓,他宁愿自己吃得简单、穿得朴素,反而把大把的银子花在水利工程上。

就这样,整整十三年,禹带领百姓开辟道路,疏通河流,打通大山,终于用疏导的方法成功治好了洪水,九州安定了下来。为了让百姓过上好日子,禹还命令伯益教大家在低洼地带种鱼米,后稷则负责各种庄稼的种植。结果,五千里见方的土地变成了“鱼米之乡”,各方部落纷纷来进贡,真是丰收的季节啊!

禹为国家立下赫赫战功,但他却一点也不居功自傲。舜帝常常和他讨论治国理政的方略。有一次,舜对禹说:“大臣就像我的大腿、臂膀和耳目,得帮我为百姓谋福祉。如果我做了坏事,你们可得指正我,而不是在我面前拍马屁,背后说我坏话。”

禹点头称是:“您说得对,做天子最怕的就是善恶不分,听不得批评。”舜又说:“我想发展音乐,来体察政治,宣扬礼义智信,你觉得怎么样?”于是,禹创作了名为“九韶”的乐曲,用来祭祀山川神灵,同时警醒那些掌权的大臣和天子。有首歌唱道:“天子明哲,大臣贤良,众事安定!”还有一首唱:“天子细碎无大略,大臣懈弛不进取,万事就要败坏!”

舜听了高兴得不得了,连连称赞:“是啊,大家要谨慎!”于是,舜决定推荐禹作为他的继承人。

十七年后,舜在南方巡狩时,意外去世,禹带领国人服丧三年。三年后,为了让舜的儿子商均继承帝位,禹像当年舜避让尧的儿子丹朱那样,选择隐居于阳城(今河南登封东南)。但天下的部落首领们不去国都朝拜商均,而是纷纷去阳城朝拜禹。没办法,禹只好从阳城来到阳翟(今河南禹县)正式继位。

就这样,大禹的治水传奇就此展开,成为了历史上流传千古的佳话。人们不仅记住了他的治水事迹,更记住了他那份对百姓的无私奉献和对责任的坚定担当!#神话故事收起# #中华神话西游记# #话题神话故事# #名著典故# #五千年的故事# #名著迷的胜利者# #古今恒跳戏诸侯#